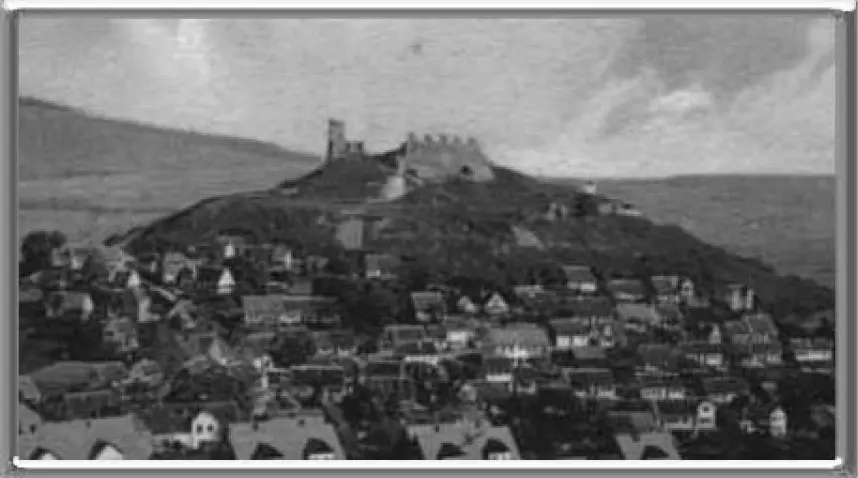

Geschichte der Burg Flochberg

Hier können Sie mehr über die Geschichte der Burg Flochberg erfahren.

1122

Erstmalige Erwähnung eines Edelfreien v. Flochberg: Der Edelfreie Gumbert v. Flochberg gründet das Benediktinerkloster Echenbrunn.

1138 / 1152

Urkundliche Nennung des "Reginhardus de Vlochperch". Er tritt neben König Konrad III. und dem Grafen Ludwig von Oettingen bei einer Schenkung (Teterloch südlich Eglingen) an das Kloster Berchtesgaden als dritter Zeuge auf.

1149/50

Während der Auseinandersetzungen zwischen den Staufern und Welfen unternahm Welf VI. 1149 einen Vorstoß in das Staufische Kernland und belagerte Flochberg. Heinrich, damals 13 Jahre alt, Sohn König Konrads III., welcher in Speier darniederlag, bereitete auf der Harburg mit seinen Gefolgsleuten den Gegenschlag vor. Am 8. Februar 1150 besiegte er das Heer Welf VI. bei Flochberg "prope castellum nostrum Flochperhc" (Zwischen Flochberg und Neresheim) und nahm 300 Welfische Ritter gefangen. Flochberg blieb uneingenommen. Welf VI. konnte zwar entkommen, der Sieg muss jedoch gewaltig gewesen sein, da er sofortigen Frieden schloss.

1150

Erstmalige Erwähnung der Burg. König Konrad III. schreibt an die griechische Kaiserin Irene von "castellum nostrum" (unsere Burg).

1153

Erwähnung des Edelfreien "Willingus de Flochberch".

Um 1170

"Fridericus de Flochberg" wird in der Begleitung eines Grafen von Ulten in Südtirol, der Reichslehen besaß, genannt.

Um 1175

"Adelheit de Flochberc" ist Nonne im Elsässischen Kloster Odilienberg.

1188

Flochberg wird im Verzeichnis der Schwäbischen Herzogsgüter (Friedrich von Hohenstaufen zu Rothenburg) aufgeführt.

1270

Erwähnung des Edelfreien "Marquardus nobilis de Vlochperch".

1272

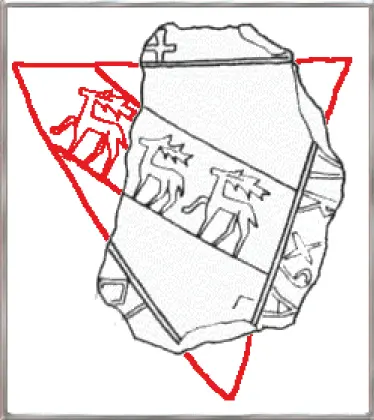

Das Sankt Agnes-Kloster in Bopfingen wurde an das Kloster Kirchheim verkauft, dessen Vögte die Grafen zu Oettingen waren. Somit hatten die Grafen zu Oettingen ihre Hand innerhalb der Tore Bopfingens.

1284

"Marquardus nobilis de Vlochperch" nennt sich "dominus Marquardus Liber de Vlochberg".

1293

Erwähnung der Edelfreien Brüder "Albertus" und "Conratus de Vlochberc".

1295

König Adolf von Nassau verpfändete im Mai unter anderem auch das Schultheißenamt von Bopfingen mit allen Rechten und Nutzungen an Graf Ludwig von Oettingen. Dadurch gewannen die Grafen zu Oettingen immer mehr Einfluss in der Stadt.

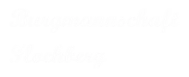

1318

Erstmalige Erwähnung der Burgkapelle in einem päpstlichen Ablassbrief, der auch ihren Patron, den heiligen Nikolaus von Bari, nennt.

1319 - 1322

Zerstörung der Burg durch die Württemberger im Zuge der Auseinandersetzungen um die Thronfolge zwischen Friedrich der Schöne von Österreich und Ludwig von Bayern.

1330

Kaiser Ludwig von Bayern belehnt die Grafen Ludwig VIII. und Friedrich II. zu Oettingen mit dem Burgstall Flochberg und erlaubt ihnen die Wiederbefestigung.

1334

Die Grafen "Ludewig und Fridrich" zu Oettingen verkaufen "den widemhof ze Bophingen" (Pfarrhof) an den Reichsvogt "Albrecht der Frie von Flochperg", welcher durch die Belehnung der Burg Flochberg an die Grafen zu Oettingen nicht mehr auf der Burg wohnen konnte.

1338

Flochberg ist bewohnbar, Urkunden werden ausgestellt.

1344

Am 11. September wird ein Bestätigungsbrief über die Belehnung der beiden Grafen mit dem Berg und "Buwe" Flochberg ausgestellt.

Wir Rudolf von Gottes Gnaden Herzog zu Sachsen, das Heiligen römischen Reiches Oberster Marschalch veriehen und tun chunt offentliche mit diesem Brief. Das die Gnade die der durchlichtige Fürst Keiser Ludowig von Rom unser lieber Herr den Edlen mannen Ludowigen und Friedriechen Gebrüdern Grauen zu Ötingen an dem Berge genant der Flochberg ob Bopfingen und an dem Buwe daselben getan hat Bestät hebn und bestäten in die auch als des Reichs Kurfürst mit disem gegewertigen Brief in all der Wise und Mazze als die Brief segent die in der vorgetant onser Herrn der Keiser darüber geben ond verschriben hat. Und darüber zu Urchundt geben wir in diesen Brief versigelten mit onserem Insigel. Der geben sit zu Bachrach nach Christes Geburt drintzehenhundert Jar, darnach in dem vier ond viertzigsten Jar, am Sampztag nach onser Frauen tag als sie geboren ward.

1347

König Karl IV. erneuert die Belehnung und die Befestigungserlaubnis und verpfändet die Burg Flochberg gegen eine Summe von 2000 Mark

Silber an die beiden Grafen Ludwig und Friedrich zu Oettingen. Das Pfand wurde nie eingelöst und so blieb der große Besitz als Eigentum in

dauernder Verwaltung der mächtigen Riesgrafen.

Wir Karl von Gotz Gnaden Römischn Kung zu allen Zeiten merer dez Reichs und Kung zu Behm, vergehen offentlichn an disem Brif, derz wir an gesehn ond bedacht haben getreuen ond stetn Dienst den Edlen Lud. Ond Frird. Grafen zu Ötingen onser liebn getreuen vomalz dem Reich getan haben ond in künftigen Zeiten rumlicher ond freuntlicher tun selben, drumb wir in von onser besunder kunglichen Gnaden gegeben haben und geben, zwei Tusent Mark Silbers ond setzen in von onser ond des Reichs wegen für die vorgetanten Summe dez Geltz onser ond dez Reichs Vesten genant Vlochberg die be Bopphingen gelegen ist. Also daz sie der selben Vesten ond den Berch inne haben sullent ond mezzen mit allen Rechten dran ond Nutzen die dar zu gehörent ond da von geall mugen besucht ond onbesucht sunter daz genant si alz lang hintz wir oder onser Nachkommen an dem Reiche Chuning oder Keyser den selben Berch Flochberg von in oder iren Erben omb dieselben zwei Tusent Mark Silbers gentzlichen wider erledigen ond erlösen. Ond dannüber zu Urkund gebn wir in diesen Brief versigelen mit onsern kunichlichen Insigel. Der geben ist ze Saltzburch nach Christz Geburt dreitzehn Hundert Jar ond in dem Sibn ond Viertzigsten Jar, an dem nechsten Suntag nach Sant Lucian Tag. In dem Andern Jar unserem Reiche.

1351

Die Grafen Ludwig und Friedrich zu Oettingen machten König Karl IV. das Angebot, die Landgrafschaft Niederelsaß, welche durch die Heirat Friedrichs II. zu Oettingen mit Adelheit v. Werd in Ihren Besitz gelangt war, gegen die Städte Dinkelsbühl und Bopfingen mit "all ihren Rechten, Freiheiten, Ehren, Einkünften und Zugehörden" einzutauschen. Die Tauschabrede wurde zwar beurkundet, jedoch noch vor Inkrafttreten 1352 von König Karl IV. annulliert. Somit schwand für die Grafen zu Oettingen die Möglichkeit, in den Besitz der Stadt Bopfingen zu gelangen.

1362

Die Grafen zu Oettingen verkauften ihre restlichen Besitzungen, die sie in der Stadt Bopfingen besaßen, "die Häuser, Hofrait und Gesezze, die man nennt die Marstelle.....mit ihrer Zugehört", für 370 Pfd. Heller an die Stadt Bopfingen.

1408

In der Burgkapelle besteht eine eigene Messpfründe oder Burgkaplanei. Die Äbtissin Agnes von Kirchheim bestätigt drei Messen, welche "zu Ehren Gottes, unserer Frauen uns St. Nikolaus zu Flochberg, zu Jagstheim und zu Kirchheim" gestiftet wurden.

1415 - 1477

Ulrich Graf zu Oettingen-Flochberg (Begründer der Linie "Oettingen-Flochberg") - Er war Hauptmann im Schwäbischen Bund und machte den Städtekrieg mit. Er hatte neben vielen Fehden auch eine Fehde mit den freien Reichsstädten Aalen und Bopfingen.

1423 - 1430

Jörg von Weiler verwaltet als oettingischer Vogt die Burg.

1425

Am Margaretentag (13. Juli) verschaffte Graf Ludwig XI. von Oettingen der Kapelle:

""...dem Bischof und Nothelfer Nikolo, der in der Kapelle der Vesten Flochberg gerastet und Hausherr derselben war, fünf Viertel Oel als jährliche Einnahme zu einem eigenen Ewigen Licht."

1438

Albrecht von Schwabsberg ist oettingischer Vogt.

1449

Zur Fehde zwischen Graf Ulrich zu Oettingen-Flochberg und Bopfingen ist ein Brief der Stadt Bopfingen an die Reichsstadt Nördlingen erhalten, dessen erster Teil folgenden Wortlaut besitzt:

Unser früntlich willig Dienst zuvor, ersamen, weisen, lieben und güt Fründe. Wir fügen uwer Weißhait zu wissen, daz die von Flochberg herab seid gester Nacht und Tag uber vierig Schuß in unser Stat und darzü getan haben. Item sind hüt nach Mittemtag zwen Wägen von Balder gefaren gen Oberdorff zü glicher Weiß als die gen Ufhusen faren wölten. Die sind hindern Bergen herum komen gen Vlochberg. Die haben zwu grosser Büchsen (Geschütze) ufgelegen, dann sie vor do ohnen haben und hat uns unser Küntschaft gesagt, die wir zü Flochberg gehept haben, in Warheit, das sie uf huit vil Volks warten und das Essen in (ihnen) schon berait und gecochet ist. Und haben geret, daz in noch in zwaien Tagen so ein grosse Buchs komen, damit sie unsern Dürn (Türme) all ermalen und erschiessen wollen ganz glat hinweg und wüllen uns gar in einer kurz mit Schießen so swarlich nöten, dat uns aller Stet unser Verainung Hilf not tün werde.

1466

Trotz großer Geldnot des Grafen Ulrich ließ er bauliche Veränderungen an der Burg vornehmen. Das Baumaterial hierzu wurde aus den

Nördlinger Steinbrüchen besorgt. Dazu ist folgender Brief erhalten:

Ulrich Grave zu Otingen. Unsern gunstlichen Grus voran, lieben besundern. Wir haben in Willen ettwas in unserm Sloss (Flochberg) ze pawen

(zu bauen), daran wir an etlichen Stucken gebrechen. Haben wir disem unserm Knecht bevohlen, euch dr selben Stuck und Anzahle zu berichten fruntlichen pitend, uns der selben Stuck zu vergunnen brechen lassen und geben. Das wir hinfur umb euch beschulden und euch an stat Sant Jorigen mit Holz und anderem vergelten wollen. Geben zu Flochberg Suntag nach Sant Jacobs Tag anno ect. (14)66.

1440 - 1486

Graf Ludwig XIII. (ca. 1440 - 1486) zu Oettingen-Wallerstein ist einer der Anführer der Hilfstruppen für die Schweizer in der Schlacht bei Murten, bei welcher die Eidgenossen und ihre Bündnispartner, Karl den Kühnen, Herzog von Burgund, besiegten.

1476 - 1488

Hans von Wittstedt verwaltet als Vogt Flochberg.

1483

Jörg von Waiblingen ist oettingischer Vogt.

Ca. 1485

Herzog Ludwig der Reiche von Bayern zwang den Grafen Ulrich, ihm alle seine Schlösser, darunter auch Baldern und Flochberg, zu öffnen. Infolge seiner großen Schulden machte Graf Ulrich den Bayernherzog zum "Vormünder" seiner Gemahlin und Kinder, zum Regierer, Verwalter und Verweser der ganzen Grafschaft, so auch der Städte Oettingen und Neresheim, der Schlösser Flochberg und Baldern, der Klöster Neresheim, Kirchheim und Deggingen. Herzog Ludwig von Bayern besetzte die Grafschaft und behielt sie drei Jahre.

1488

Die Burg samt Vogtei geht über das Benediktinerkloster Mönchsroth und anderen Gütern und Rechten um einen Preis von 31000 Gulden an die Markgrafen Friedrich und Siegesmund von Brandenburg-Ansbach über.

1493

Die Burg und Besitzungen gehen wieder an die Grafen zu Oettingen zurück.

1499 - Schwabenkrieg

4. Februar: Die Hauptleute des Schwäbischen Bundes, Graf Wolfgang zu Oettingen und Wilhelm Besserer fordern in einem Schreiben an die

Reichsstädte (u.a. auch an Nördlingen) eiligst mit mehr Volk zuzuziehen.

11. März: Bei einem Zusammentreffen der Schweizer- und Bundestruppen sollen nach einem alten Bericht "Ihrer bei 50 erschlagen" worden sein, wobei ein Diener des Grafen zu Oettingen allein 9 erschlagen haben soll.

28. März: Die beiden Hauptleute Graf Wolfgang zu Oettingen und Walther Ehinger befinden sich im Gefolge Kaiser Maximilians.

13. Juni: Graf Wolfgang zu Oettingen lehnt die Hauptmannschaft über die Bundestruppen ab.

1509

Ludwig XV. zu Oettingen-Oettingen ist regierender Graf über die Burg Flochberg. Sein Wahlspruch: "In Leib und Leid allezeit".

In dieser Zeit ist die Grafenlinie zu Oettingen in zwei Teile gespalten. Der größere, später protestantische Teil gehörte Ludwig XV. und Karl-Wolfgang, der kleinere katholische Teil wurde von Graf Martin (1500 - 1549) vom Schloß Baldern aus regiert. Ludwig XV. hatte bei seiner zahlreichen Familie (er war Vater von 14 lebenden Kindern) immer mit Geldnot zu kämpfen. Stark von seiner Gemahlin und seinem Sohn Ludwig XVI. beeinflusst, führte er 1524 in der Burg und Weiler Flochberg die protestantische Lehre ein.

1513

Die Grafen Wolfgang und Ludwig XV. besuchen Christoph von Diemantstein auf seinem Schloß in Trochtelfingen.

1520

Graf Joachim zu Oettingen-Flochberg (1470 - 1520), der beim Schwäbischen Bund hohes Ansehen genoss, viel seiner Bundestreue zum Opfer. Hans Thomas von Absberg unternahm, als Joachim vom Bundestag zu Augsburg zurückkehrte, am 6. Juli 1520 einen meuchelmörderischen Überfall und verwundete ihn und seine Diener tödlich. Einer von diesen bedeckte den Leib seines Herrn mit dem seinen, bis er seinen Wunden erlag. Die Dienertreue begründet sich u.a. dadurch, dass der Graf eine vorsorgliche Speiseordnung für sein Gesinde und für die Fronleute hatte. Joachim starb am 7. Juli 1520. Joachim war der Vater von Maria zu Oettingen (1498 - 1555), die mit Georg III. Erbtruchseß von Waldburg zu Wolfegg und Zeil (1488 - 1531), dem sogenannten "Bauernjörg", verheiratet war (1514 in 2. Ehe). Georg III. war Bundesfeldherr des schwäbischen Bundes gegen die aufständischen Bauern im Bauernkrieg 1525. Vermutlich rührt sein rücksichtsloses vorgehen gegen die aufständischen Bauern unter anderem auf die Ermordung seines Schwiegervaters zurück.

1520 - 1522

Gemeinschaftliche Münzprägung der Grafen Wolfgang I. zu Oettingen-Oettingen, Martin zu Oettingen-Flochberg und Ludwig XIV. zu Oettingen-Flochberg.

1522 - 1549

Gemeinschaftliche Münzprägung der Grafen Karl Wolfgang zu Oettingen, Ludwig XV. zu Oettingen-Oettingen, Martin zu Oettingen-Flochberg und Ludwig XIV. zu Oettingen-Flochberg.

1523

Inventarium des Grafen Martin oder Karl Wolfgang, wovon ein Teilstück erhalten geblieben ist. Darin werden unter anderem diverse Rosenkränze, wie zum Beispiel:

"Ein berlin RosenCranz an ainer Schnur, Darinnen 6 guldin bollen ... Zwen Ring mit stainen ...; Ein RosenCranz mit langen Corallen ... , An ainer schnur 15 Korallen, Daran Ain Ring mit ainem Rubin, Römisch; Ein Korallin RosenKranz, Darinne Ein Wirtembergischer goldguld, Ein Korallin herz mit einer kron und pfeil auch daran ... Ein klain Aynhorns in gold gefast..." genannt, dann diverse Kissen für Sessel oder Stühle wie ";Ein Kussin mit 4 Wappen mit weyssem leder ... Ein halbrund Kussin ...", Tische und Stühle wie zum Beispiel "Zwai Fußstüllin rot und gelb angestrichen ..." diverse Kästen und Truhen wie "Ain schublad außwendig verguls, Inwendig Rot angestrichen; Fingerhut; Ein Goldwag mit gewichte, Rechenpfennig; Bitschaft prackenkopff von meß.(Messing) Item aine von silber an helffenbain; Ain schreibzeug mit 3 schubladlin rot und gelb angestrichen, Darinnen Ain goldwag mit 22 gewichten; Augenglasser in silber gefast; pretspill (Brettspiel); Ain par messer; Maßstab von 2 ½ Schuh ..."

1525

Erfolglose Bestürmung der Burg durch die aufständischen Bauern.

"die Mauern unserer Burg Flochberg trotzten allen Anstürmen der aufständischen Bauern, doch so schnell wie der Spuk des Bauernkrieges kam, so schnell verschwand er auch"

1534 - 1546

Gemeinschaftliche Münzprägung der Grafen Karl Wolfgang zu Oettingen, Ludwig XV. zu Oettingen-Oettingen und Martin zu Oettingen-Flochberg.

1543

Übernahm Ludwig XVI. (1508 - 1569) von seinem Vater die Flochberger Besitzungen. Für seine erste (von drei) Hochzeit 1543 mit Margereta von Lützelstein (1523 - 1560) wurde nach einem alten Bericht folgendes aufgeboten: "8 Fuder Wein, 2 Legel Süßwein, für 100 Gulden Ochsen (acht Stück), 16 Kälber, 12 Schweine, 40 Hammel, 20 Spanferkel, 100 Gänse, 60 Kapaunen und eine Menge anderes Geflügel, Fische und Wildbret."

1546 / 47

Graf Ludwig XVI. zu Oettingen - Oettingen, Sohn von Graf Ludwig XV. zu Oettingen - Oettingen, dient während des Schmalkaldischen Krieges im Heer des Schmalkaldischen Bundes.

1547

Graf Ludwig XV. hatte wesentlichen Anteil am Kampf gegen die aus 200 - 300 niederländischen Reitern bestehende kaiserliche Vorhut, welche zur Einnahme der evangelischen Stadt Bopfingen abkommandiert war. Da Ludwig XV. Protestant war, dem Schmalkaldischen Bund (Zusammenschluss der evangelischen Adeligen) angehörte und somit klarer Gegner des Kaisers war, wurde er von Kaiser Karl V. geächtet und verlor seine gesamten Besitzungen. Kaiser Karl V. erschien persönlich während des Schmalkaldischen Krieges auf der Burg Flochberg (sein Wahlspruch: Ein Kaiser, ein Reich, ein Glaube). Graf Ludwig XV. verlor durch kaiserlichen Entscheid Burg und Weiler Flochberg an seinen Sohn Friedrich V., welcher von den 14 Kindern Ludwig XV. katholisch geblieben war. Er besetzte im Auftrag des Kaisers 1547 die Burg Flochberg und heiratete die Erbtochter Euphrosine des Grafen Martin zu Oettingen-Flochberg. Der ganze Zorn des Kaiser entlud sich jedoch gegen die Stadt Bopfingen, die im Bunde mit der Flochberger Burgbesatzung die kaiserliche Vorhut von ihren Toren gewiesen hatte. Die Stadt wurde durch die kaiserlichen Truppen dermaßen geplündert und geschändet, dass selbst der Kaiser von Mitleid beim Verlassen der Stadt Herzog Alba (Don Fernando Alvarez de Toledo y Pimentel, Herzog von Alba, 1507 - 1582) gegenüber erklärt haben soll: "Par Dio, dem Städtlein haben wir´s grob gemacht, Herzog." Damit erlosch auch die eigentliche Flochberger Linie, wobei in Flochberg wieder der katholische Glaube eingeführt wurde, was bis heute Gültigkeit hat.

1551

Besuchte Graf Friedrich V. zu Oettingen Christoph von Diemantstein auf seinem Schloß in Trochtelfingen.

1555

Auf der Tafel steht: Ano der under tat eines und fünfzig // Jar hat sich zue tragen diese geschichte des ist war // kam zue mir Christoff vom Stein gen Trochtelfing // Da hub an Frau Tatter den Abendtantz // Mit der alten vögten die hette wenig glantz // Da dantz Stefan tischinger mit der vögten magd // Er grief sy an nich weiß ich was er ihr sagt // Mein lieber G. her sprach: Steffan wir wollen auch an den tantz // Wie wohl ich glaub Euch frewet kein krantz // G. herr dießen dantz abzuschlagen hab ich nicht fueg // Hette ich nur fueß und atems genuwg // Jacob Göger, secreetarii, bey dem tische ganz reschlet satz /7 Und hielt mit seiner hant mit wein ein glas // Da war Jörg Geißberg pfleger von flochberg auch der bey // Er ret kein wort ich meint das er entschlaffen sey // Marx Trecksel war da mit seiner Lauten schon // Der fraß mit bein und thal ein gebraten hon // Also rit mein G. Herr und ider an sein gebierend end // Gott der uns allen lebend und tod sein gnad sendt - Beschreibung des "Stolch'schen Schlosses" in Trochtelfingen

1557

Zwei Wiedertäufer, welche sich auf dem Weg von Südmähren nach Straßburg befanden, wurden in Aufhausen durch Graf Wolfgang zu Oettingen gefangengesetzt und von drei Reitern und 8 Trabanten auf die Burg Flochberg gebracht, wo sie im Burgverlies für längere Zeit eingekerkert wurden. Sie mussten die Grafschaft verlassen und durften diese nicht wieder betreten.

1557 - 1566

Auseinandersetzungen der Grafen zu Oettingen mit der Familie Schärtlins wegen Jagdstreitigkeiten, bis durch den Kaiser die beiden Parteien vertraglich zur Versöhnung gezwungen werden.

(Ritter Sebastian Schärtlin von Burtenbach: 1496 - 1577. Er nahm an fast allen bedeutenden Ereignissen und Vorgängen seiner Zeit teil. Er erhielt 1516 die Magisterwürde in Tübingen, ließ sich jedoch 1518 als Landsknecht anwerben. Schon nach kurzer Zeit war er zum Fähnrich aufgestiegen und 1522 wurde er Hauptmann über 12 Fähnlein. Er diente unter Georg von Frundsberg und nahm an der Schlacht von Pavia teil, wo er für seine Verdienste zum Ritter geschlagen wurde. 1532 wurde er zum Stellvertreter - Locotenente - über das ganze Fußvolk des Reiches ernannt und in der Wiener Burg von Karl V. erneut zum Ritter geschlagen. 1546 nahm er den neuen Glauben an, wurde Oberst der oberländischen Städte und wirkte im Schmalkaldischen Krieg auf evangelischer Seite)

1582

Am 4. September veröffentlichte der gräfliche Hofkaplan Abraham Nagel einen Bericht über das "Flochberger Wunder". Eine wiederholte Erscheinung der Mutter Gottes und die damit verbundene Heilung eines schwerkranken epileptischen Kindes (Sohn des gräflichen Hofschneiders Winzerer) war der Anlass zu dieser Schrift.

1613

Erbaut man an der Stelle der Erscheinung eine kleine Kapelle (35 Schuh lang, 18 breit, 14 hoch), welche bis 1744 stand.

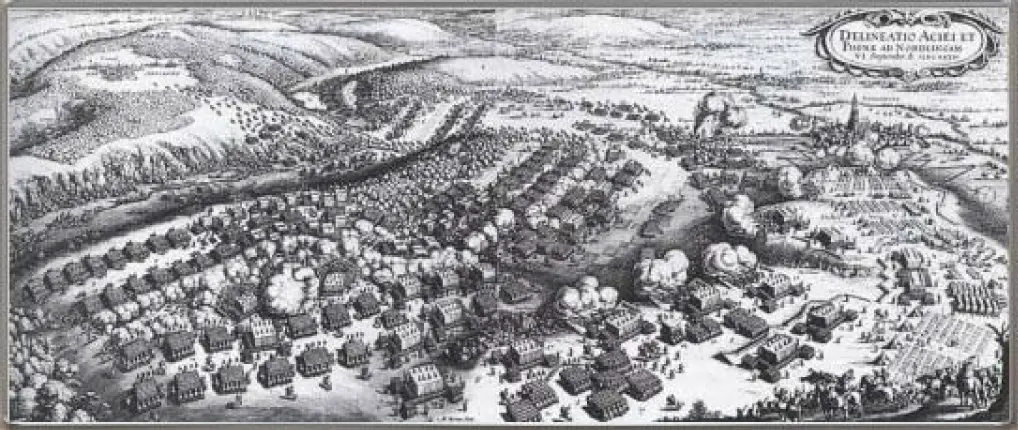

1634

Am Abend des 23. August zogen Herzog Bernhard von Sachsen - Weimar und Generalfeldmarschall Horn, von Aalen kommend, mit ihrer Armee vor Bopfingen, besetzten die Stadt und vertrieben die kaiserlichen Besatzungstruppen, wobei 20 kaiserliche Soldaten erschossen wurden. Die Stadt Bopfingen erhielt nun schwedische Besatzungstruppen, wobei die Burg Flochberg Sperrfestung gegen das kaiserliche Heer wurde. Die Obersten blieben in Bopfingen, Herzog Bernhard und Generalfeldmarschall Horn übernachteten in Kirchheim am Ries, während die Armee, 18 - 20000 Mann und der Tross, ihr Quartier auf dem Breitwang aufschlug. Am anderen Tag schlugen der Herzog von Weimar und Generalfeldmarschall Horn ihre Zelte ebenfalls auf dem Breitwang auf. Am 26. August trafen ca. 6000 schlecht bewaffnete württembergische Milizen unter dem Befehl von Oberst Liebenstein als Verstärkung ein. Am 4. September wurden vom Kirchturm der St. Georgskirche in Nördlingen Hilferufe, Feuerzeichen und Losschüsse gegeben, um die Schweden auf dem Breitwang auf die Not in Nördlingen aufmerksam zu machen, denn die Stadt konnte sich kaum noch gegen die kaiserlichen Belagerungstruppen halten. Daraufhin beratschlagten der Herzog von Weimar, Generalfeldmarschall Horn, Feldmarschall Kratz und Generalleutnant von Hofkirchen in Bopfingen bei Georg Breitenbücher und anschließend auf dem Breitwang, wie sie die Stadt Nördlingen entsetzen könnten. Am 5. September wurde das Lager auf dem Breitwang abgebrochen. Die Armee marschierte in Richtung Neresheim, schwenkte auf der Höhe von Ohmenheim in Richtung Nördlingen aus. Der Tross und die Kanzlei mit der Kriegskasse zogen weiter nach Neresheim. Am 6. September entbrannte die Entscheidungsschlacht auf dem Albuch südlich von Nördlingen, die mit einer verheerenden Niederlage der Schweden endete.

1648

Vom 5. - 15. April belagern die Schweden die Burg Flochberg, auf der eine kaiserliche Besatzung lag. Flochberg wurde stark beschädigt aber nicht zerstört.

1663

"Compilationslibell" (Beschreibung der Burg Flochberg durch einen Oettinger Amtmann):

"Alda ist daß Schloss beschaffen wie umbstädiglich hernach folget - 1. Im oberen Schloß ein Cappellen ist guet außer der Taches, Thurm und Fenster so Schadhafft unndt ruinirt - 2. Ein Gewölb nechst darbey so man vor diesem zur Pfisterey gebraucht - 3. Ein gewelbtes Baadtstüble - 4. Zwey guete Gewelber - 5. Ein tieffer ausgemauerter Zugbronnen, worinnen viel Stein unndt annder Unratt ohne Bronnengeschäl - 6. Ein schönes mit Eisengätter, auch mit Eysen überzogenen Thüren versehenes Gewölb - 7. Die Müntz gewelbte, auch mit Eisen beschlagenen Thüren darinnen zwey eingemauerte mit Eisen wohl versehen zimblich große Cästen unndt an Gewölb guet - 8. Zwey große doplete Gewölb undz ganz gueten, auch starkhen gegüterten Thüren noch wohl verwahrte Keller - 9. Eingewölbte Fleischcammer - 10. Ein gewölble Brodtcammer, beede mit schlechten Thüren versehen - 11. Die Grundtmauern in den ganzen Schloß außer des Stockhes auff 20 Schritt lang, so gesprengt seindt, sonstenen noch guet, die Mauer gegen den Vorhoff aber hats 3 nit sonders große Kluften - 12. zwey schöne, noch wohl erbaute starckhe Viereckhete Thürm, darunter einer mehr als der ander an dem Tachwerckh schadhafft. Auff diesen hat es drey gewölbte Zimmerlen zudem in einem Thurm wegen der eingefallenen anstoßenden Hauß nit zukommen begriffen, im

übrigen unterschidliche Gefängnuße - 13.Die Übrige Gebäu seindt meißtens ganz verfallen unndt eingangen, daher weder zu Spezificieren noch mit dem erforderten Paucosten zu aestimiren, ........"

----------

"Der erste Vorhof begreifft folgende Gebeu - 1. Ein Fuetercammer, ein Stall ohne Ständt auff 18 biß 20 Pferd, darinnen auch kein belegter Boden oder Pflaster, sonnsten guet darneben ein Schupfen unndt ruinirtes Waschhäuslen - 2. Auff diser Stallung undt anderen Gebeu befünden sich 7 sogennante Unholden cämmerlen, darneben noch ein Cammer zu Getraidtschüttung - 3. Oben auff disen Cammerlen ist ein Casten von 54 Schritt lang unndt 11 brait, am Gebihn unndt Boden noch guet, am Tachwerchk aber zum Theil bueßwürdig - 4. Vor dem Casten ist das Uhrgestell und darauf 3 Glöckhlein in einem Thürlen, si baufällig, sonsten daß Tach guet. - 5. Daß Ambthaus ist von Grundt unndt Hauptwerchk guet, darinnen Seindt 2 guete obere Stuben, so wohl zue bewohnen, 2 guete unnd ein schlechte Cammer - 6. Item ein feine Küchen mit zweyen Nebengemächlein - 7. Im underen Gaden ein große unndt ein kleine Gesindt stuben mit Öfen undt Fenstern, theils Übel undt theils gar nit versehen. - 8. Drey Kornböden auffeinander, der vorderste braucht Außbesserung Wie auch die Läden in allen dreyen sonsten wohl zu gebrauchen, daß Tachwerckh braucht gar ein geringes zue repariren - 9. Bey der angebauten Stiegen geschieht durch das Regenwetter wegen der ermangelten Rinnen den Angebeu Schaden - 10.unden befindt sich ein Stall uff 10 diß 12 Pferd, darinnen noch 8 aber paufällige Ständ undt nichts mehr belegt - 11.Über den Hof hinüber ist ein kleines Kellerle ohne Thüren."

----------

"Der andere Vorhoff 1. Ein langlechtes Gebeu, darinnen ein Viehstall uff 20 Stückh am Pflaster unndt bahr bueßwürdigen - 2. Oben darauff ein zimblich ruinirter Heyboden - 3. Drey unnderschidliche Keller unndt Salva venia Schweinstall oben darauff, sovil Cämmerle am Gebeu wie die vorige, daß Tachwerckh ist wol paufällig - 4. An dem Thor ein ruinirtes Thorheißlein, darvon hinüber ein Thurn, so am Tachwerckh ganz eingegangen."

----------

"Der dritte und underste Vorhoff - 1. Darinnen befindet sich ein Stadel, 22 Schrid lang, 18 brait Am Ingebeu zimblich guet, daß Tachwerckh nichts nuz, daran das Thorhaus, so am Tach auch ganz eingangen. Umb die Helfte des Schloß gehet ein Graben mit einem schlecht Graßboden unndt mit fruchtbahren Obstbäumen, hin unndt her be- Setzt uff 1 Tagwerk, sonnsten seindt auch auser dißen umb daß Schloß herumb zimblich undt allerhandt fruchtbare Obstbäum."

1668

"Inventarium" Alle noch vorhandenen, brauchbaren Gegenstände wurden aufgelistet und von der Burg Flochberg gebracht. Hauptsächlich waren dies Gegenstände aus der Burgkapelle:"

Erstlich unser lieben Frauen Bild in der Sohnen, und Rossen Kranz, 1 Kupferner tauf Kesel mit dem teckhel, 1 Methal becherl mit dem teckhel. Zudem hostien ............. 3 Alte Meß Biecher, 4 alte Zihne (Zinn) Leichter (Leuchter), und der mahlen in der Kürchen Cappellen zu Flochberg sein"

Des weiteren wurden noch diverse Fenster, die eisernen Zapfen sowie die

Ketten der Zugbrücke, diverse Türbänder, 6 Türschlösser sowie ein

Schmelzofen von der Burg geschafft.

1682

Die Schloßkapelle erhält nochmals ein neues Dachwerk. An der Restaurierung der Kapelle waren der Zimmermeister Hans Endres von Trochtelfingen und der Maurermeister Hans Schweninger aus Oberdorf beteiligt.

1689

Das Schloßgut wird parzelliert und verkauft.

1701

Wird ein Glöckchen, welches sich auf der Burg befand, für die St. Anna Kapelle in Dirgenheim käuflich erworben, wo es sich noch heute befindet. Ob es sich hierbei um die Glocke der Kapelle oder um eine der Glocken des Uhrwerks handelt ist nicht bekannt.

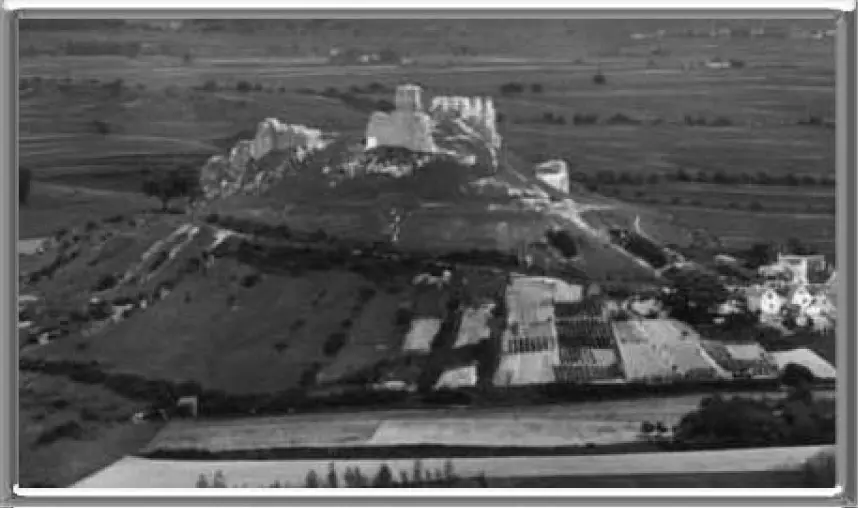

1722

Gründung der Siedlung Schloßberg. Zum Bau der Häuser wird das Baumaterial aus der im Zerfall befindlichen Burg verwendet.

1741

1. August: Grundsteinlegung der Wallfahrtskirche Flochberg durch Abt Aurelius Braisch von Neresheim.

1743

Die Orgel der Kapelle wird an das Kloster Heiligenkreuz in Donauwörth verkauft.

1765

Am 15. Juni wurde die neue, heute noch erhaltene Wallfahrtskirche "Unserer Lieben Frau vom Roggenacker" durch Bischof Adelmann von Adelmannsfelden aus Augsburg eingeweiht.

1820

Die ehemalige Burg Flochberg wird bis zu diesem Jahr als Steinbruch genutzt.

1845

Am 4. August entdeckte der Förster Leuther beim Anlegen eines Weges auf der Burgruine Flochberg zwei Keller. Sie wurden zwar vom Schutt teilweise geräumt, aber aus Kostengründen nicht wieder instand gesetzt. Es handelte sich hierbei um zwei Keller des zweiten Vorhofs. Ein Keller war noch bis in die 60er Jahre des 20. Jh. teilweise begehbar, bevor er mit Bauschutt aufgefüllt wurde.

Dez. 1993

Gründung des Fördervereins zur Erhaltung der Burgruine Flochberg.

1995/96

Sicherungsmaßnahmen an der Burgruine Flochberg.

1999

Sanierung des Aufgangs zur Ruine und Installation der Wegbeleuchtung.

2004

Sicherungsmaßnahmen an der Ostmauer.